Prima siamo vivi, un attimo dopo non lo siamo più. Solitamente è così che immaginiamo il passaggio tra la vita e la morte; come lo spegnersi di un interruttore: on/off. Tuttavia, in molti casi, le cose non sono così semplici e la stessa definizione di morte è da molti secoli al centro di dubbi interpretativi, dibattiti scientifici, etici, filosofici e legali.

Permanente e irreversibile

Secondo Wikipedia, la morte è la cessazione permanente e irreversibile di tutte le funzioni biologiche che sostengono un organismo vivente. La questione è: in quale momento questa cessazione diventa permanente e irreversibile? Escludendo i casi in cui le condizioni di un corpo non lasciano spazio a equivoci, l’unico segno esterno certo della morte è l’inizio della putrefazione. Nel vangelo di Giovanni, ad esempio, a riprova del decesso di Lazzaro e della natura miracolosa della resuscitazione compiuta da Gesù, l’autore sottolinea che il cadavere era stato deposto nel sepolcro quattro giorni prima ed emanava già cattivo odore. Ovviamente, attendere la putrefazione per constatare la morte di un essere umano non è praticabile per ragioni igieniche, psicologiche, religiose e fisiche (il tempo e le modalità con cui un corpo si decompone sono influenzati da diversi fattori). Allo stesso tempo, non è nemmeno possibile far coincidere il momento esatto della morte di una persona con l’arresto del battito cardiaco o della respirazione. Un dilemma più antico di quanto crediamo.

Secondo il teorico greco Democrito, vissuto tra il IV e il V secolo a.C., l’essere umano sarebbe costituito da atomi fisici e psichici, e soltanto la perdita di un numero sufficiente di questi ultimi causerebbe il decesso. La morte, dunque, non sopraggiungerebbe nel momento in cui terminano le funzioni fisiche dell’uomo, poiché le sue funzioni psichiche potrebbero essere ancora attive. La teoria di Democrito non era basata su osservazioni scientifiche nel senso moderno del termine, ma il filosofo metteva in dubbio, per la prima volta, la certezza dei segni della morte su cui i medici avevano fatto affidamento fino ad allora. Questo sollevava una presa di coscienza inquietante, perché più della paura di morire, alcuni hanno sempre avuto il terrore di diventare un “non morto”.

Alice e Matthew, storie di “morti viventi”

Dissotterrata la bara e aperto il coperchio, il becchino del paese si trovò di fronte a a un’immagine raccapricciante. Alice Blunden era viva, con gli occhi sbarrati e il respiro pesante. Le mani insanguinate, le unghie staccate dalla carne e il volto maciullato. Nella disperata lotta per liberarsi dalla sua lugubre prigione, la donna aveva sbattuto la testa con tale violenza da procurarsi profonde ferite che ne causeranno, di nuovo, la morte dopo pochi minuti.

Eventi del genere non erano rari, seppure non sempre avevano risvolti così macabri. Nel XVI secolo a Braughing, poco a nord di Londra, durante il funerale di un uomo di nome Matthew Hall, uno dei becchini inciampò facendo cadere la bara e mandandola in frantumi. Il “morto” (che poi tanto morto non era), risvegliato dal trambusto, si alzò in piedi e saltò fuori dal suo sarcofago. Resosi conto della situazione, si fece una grossa risata e da allora celebrò ogni anno il giorno del suo funerale.

Il seppellimento prematuro

A partire dall’illuminismo, l’identificazione dei segni certi e inequivocabili della morte divenne un obbiettivo di primaria importanza per alcuni dei più celebri medici europei. Paradossalmente, più il margine d’errore si riduceva, più aumentava la paura di essere sepolti vivi e, anzi, nel XIX secolo divenne una vera e propria ossessione. Molti autori di racconti dell’orrore fecero della morte apparente uno dei loro argomenti prediletti. Solo nella produzione letteraria di Edgar Allan Poe il tema appare almeno tre volte, in La caduta della casa degli Usher, Il barile di Amontillado e, soprattutto, ne Il seppellimento prematuro, il cui protagonista descrive le proprie sensazioni dopo essersi risvegliato dentro una bara, sepolto vivo. I più temuti erano soprattutto i casi di morte repentina, non preceduti da malattia o vecchiaia, come quelli provocati da infarto o apoplessia. Non senza una valida ragione. Nel 1896, T. M. Montgomery, supervisore del cimitero di Fort Randall, negli Stati Uniti, scrisse un rapporto in cui affermava che circa il 2% dei defunti che si era trovato a riesumare erano casi di seppellimento prematuro. È proprio durante questo secolo che la cremazione inizia a diventare una pratica molto richiesta. Quanto meno garantiva di essere tumulati effettivamente da morti.

Ovviamente, non tutti erano disposti a correre il rischio di risvegliarsi mentre stavano per essere bruciati vivi. Per chi poteva permetterselo la soluzione era semplice: far dotare la propria bara o il proprio luogo di sepoltura di un sistema per comunicare con l’esterno.

Nel 1791, un medico inglese chiese di essere tumulato in un piccolo mausoleo nel giardino di casa, all’interno di una bara con una finestrella situata al livello del viso. Parenti e amici avrebbero dovuto fargli visita regolarmente per verificare se avesse ripreso a respirare, nel caso in cui fosse stato erroneamente dichiarato morto. Al contrario, ne avrebbero constatato la putrefazione, con buona pace di tutti gli eredi che potevano finalmente spartirsi il tanto agognato bottino.

Il sogno di arricchirsi sfruttando le paure dei propri clienti scatenò la fantasia dei becchini e, tra il XVIII e il XIX, proliferò il mercato delle “bare di sicurezza”. I dispositivi più semplici presentavano tubi a forma di tromba che emergevano dal sottosuolo, permettendo a chiunque si trovasse a passare dal cimitero di inebriarsi dei miasmi della putrefazione o, al contrario, di raccogliere una richiesta d’aiuto. Molti modelli includevano un qualche sistema di segnalazione, di solito un campanello azionato da un filo legato al polso del defunto. Se il morto non era tale, bastava una leggera contrazione dei muscoli per lanciare l’allarme. Più che per salvare vite, le bare di sicurezza sembravano progettate per creare scompiglio. Come si può immaginare, il minimo movimento dovuto alla decomposizione poteva far suonare le campanelle provocando un falso allarme. Nonostante l’esistenza di numerosi brevetti di bare di sicurezza, non c’è un solo caso documentato in cui tali congegni abbiamo effettivamente salvato la vita a qualcuno. A quello ci pensavano i resuscitatori.

I pionieri della rianimazione

La consapevolezza dell’esistenza di un momento di transizione tra la vita e la morte aveva anche i suoi risvolti positivi. Se una persona si trovava in uno stato di “animazione sospesa” allora si poteva tentare di riportarla in vita. Ad Amsterdam, ad esempio, capitava spesso che qualcuno cadesse nei canali cittadini e, una volta recuperato dopo pochi minuti, risultasse privo di battito cardiaco e non respirasse. In città venne quindi fondato un gruppo caritatevole che promuoveva la rianimazione di queste persone. Uno dei suoi membri si chiamava, curiosamente, Johan Goll Van Franckenstein.

A Londra, nel 1774, fu istituita la Società per il salvataggio di persone apparentemente annegate, che in seguito prese il nome di Royal Humane Society, ancora oggi attiva nella capitale britannica. Il termine inglese per rianimazione è resuscitation, e se le spettacolari “resurrezioni” ottenute dai membri della Humane Society mandavano in visibilio medici e scienziati, molti filosofi e uomini di chiesa si lanciarono in polemiche infuocate. Pensavano forse i membri della Humane Society di avere il potere di resuscitare i morti? È fino a che punto si sarebbero spinti? E se, com’è noto, nel momento del decesso l’anima lascia il corpo, erano convinti questi uomini di avere il potere di governarla?

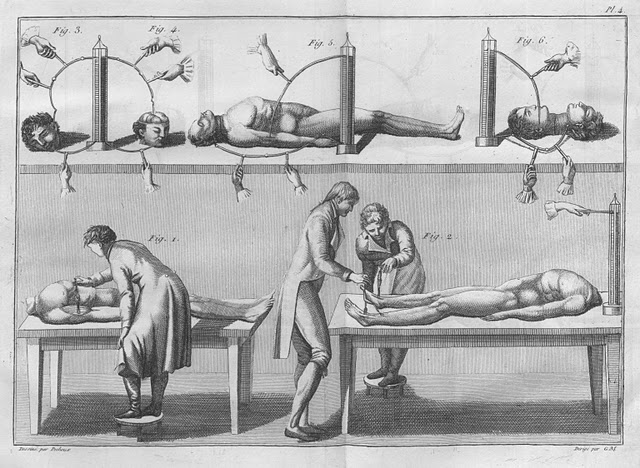

Frankenstein

Nel 1796, ad essere resuscitata dopo aver tentato il suicidio gettandosi nel Tamigi, fu una donna di nome Mary Wollstonecraf. Era una scrittrice e una femminista, ma soprattutto la madre di Mary Shelley, autrice di Frankenstein. Il protagonista del romanzo è uno scienziato che attraverso tecniche di resuscitazione, riesce a dare la vita a quello che si rileverà un pericoloso mostro. Tra le fonti d’ispirazione utilizzate da Mary Shelley per creare il suo personaggio, pare ci fosse il medico bolognese Giovanni Aldini. Negli anni dell’infanzia della scrittrice, Aldini aveva condotto a Londra un esperimento pubblico, è il caso di dirlo, elettrizzante. Davanti alla folla radunata nel teatro anatomico del Royal College of Surgeons, lo scienziato somministrò potenti scariche elettriche al cadavere di un criminale morto da poco, dimostrando come fosse possibile riattivarne i muscoli al punto da farlo sembrare di nuovo in vita. Per i giornali dell’epoca, era la dimostrazione che in futuro sarebbe stato possibile resuscitare realmente i morti.

Aldini era nipote di Luigi Galvani, che aveva già condotto esperimenti simili sulle rane. I due apriranno la strada alla disciplina oggi conosciuta come elettrofisiologia. Grazie ad essa disponiamo di strumenti salvavita come il defibrillatore e di altri con i quali siamo in grado di captare il battito cardiaco più sommesso, il respiro più tenue o l’onda cerebrale più flebile, riducendo enormemente la possibilità di dichiarare morta una persona che non lo è ancora. Ciò nonostante siamo ancora lontani dall’individuare con esattezza il momento esatto in cui moriamo.

Today is not my day

Il 9 giugno 2023, Bella Montoya, una donna ecuadoreña di 76 anni, venne colpita da ictus e arresto cardiopolmonare. Dopo essere stata ricoverata di corsa in ospedale, i medici lottarono per quattro giorni nel tentativo di salvarle la vita, ma il 13 giugno ne dovettero constatare il decesso. Il corpo della donna venne restituito alla famiglia che, seguendo la tradizione cattolica, organizzò una veglia. Cinque ore dopo, si udirono dei colpi provenire dalla bara esposta nella camera ardente. Bella Montoya era viva! Il video della donna soccorsa da parenti e amici è stato perfino pubblicato su youtube dall’agenzia di stampa Associated Press. Questo episodio ricorda, in qualche modo, la storia di Alice Blunden. Anche Bella Montoya è morta “di nuovo”, quattro giorni dopo il suo risveglio. Tutto ciò è accaduto nonostante le tecnologie di cui disponiamo oggi e i complessi protocolli che i medici devono seguire prima di confermare il decesso di una persona, perché, in fondo, non sempre prima siamo vivi e un istante dopo non lo siamo più.

Nella mitologia greca, il passaggio nel mondo dei morti era rappresentato come l’attraversamento di un fiume. Facendo nostra questa metafora, una volta giunti sull’altra sponda non c’è più scampo, non si torna più indietro. Tuttavia durante il viaggio… Beh, durante il viaggio può ancora succedere di tutto. Possiamo rimanere in balia della corrente, o essere riportati indietro da dove eravamo partiti.

Per approfondire

- C. C. W. Taylor, Pleasure, Mind, and Soul: Selected Papers in Ancient Philosophy (Oxford ; New York: Oxford University Press, 2008).

- J.B. Winslow e J.J.B. D’Ablaincourt, *The Uncertainty of the Signs of Death, (George Faulkner, 1748).

- Maria Pia Donato, «La morte repentina, tra dubbi diagnostici e speranze di rianimazione (secc. XVII-XVIII)»

- Bernardino Fantini, «L’accertamento della morte e la sua storia»

- Justin Pollard, «Burial. The life and death of the strange safety coffin», Engineering & Technology 15, fasc. 11/12 (dicembre 2020): 95–95.

- Carolyn Williams, «“Inhumanly Brought Back to Life and Misery”: Mary Wollstonecraft, Frankenstein, and the Royal Humane Society», Women’s Writing 8, fasc. 2 (luglio 2001): 213–34.